中西廃寺(なかにしはいじ)私の住む街「加古川」の紹介です

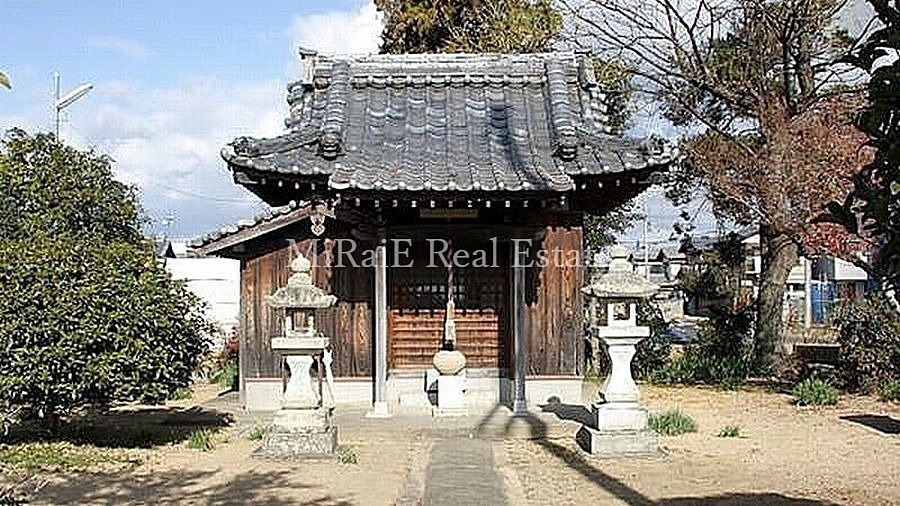

加古川市西神吉町中西に「中西廃寺(なかにしはいじ)」はあります。高台の住宅が建ち並ぶ一角に木造のお堂が建っています。

「中西廃寺」は、古代寺院の跡で出土する古瓦から白鳳時代のものだといわれています。遺構として巨大な塔の心礎が残されています。

弘法大師が杖でついたところ、突然きれいな水が湧いてきたといわれる「石井の清水」がすぐ近くにあり、この井戸枠に中西廃寺の石造りの露盤と刹(さつ)が使われています。

古代寺院 古墳から寺院創建へ

7世紀後半、仏教思想の広がりとともに、古墳が築かれなくなり、急激に寺院が建てられるようになります。この頃に建てられた寺院を古代寺院と呼びます。

奈良時代の古代寺院の記録は、全国的に大変少ないのですが、東播磨では、発掘調査によって多くの古代寺院が、廃寺として確認されています。

豪族たちは、古墳造りから寺院創建へと方向性を変え、まさに東播磨は、その中心地域でした。

塔の芯柱に添える石「心礎(しんそ)」

現在、中西廃寺には、塔の芯柱に添える石、心礎(しんそ)が残っています。

心礎は、巨大な自然石を使用し、中央に円形の穴と、その周りに円形の溝が掘られ、さらにその内側に6本、外側に1本の溝が、放射状に掘られています。

この溝は、芯柱を伝ってきた雨水を排水するために、掘られたものと考えられています。

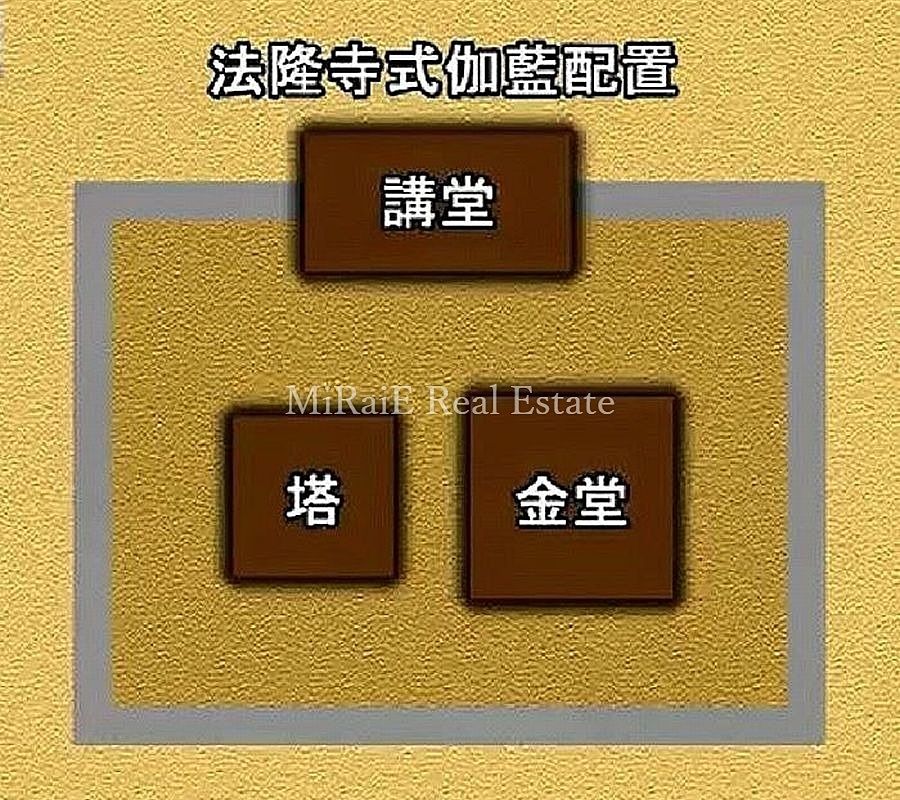

法隆寺式伽藍配置

心礎は、このあたりにあった塔の跡を基準に、東に金堂、北に講堂、と法隆寺式伽藍配置を推測する資料となりました。

また出土した軒丸瓦(のきまるがわら)は、12世紀ごろのものと考えられています。そのことから、中西廃寺は、7世紀末に創建され、12世紀ごろまで続いていたと推測されています。

その他、中西廃寺から出土した石造品には、凝灰岩(ぎょうかいがん)で造られた露盤、受け花、花崗岩質(かこうがんしつ)の刹(さつ)があります。

※刹とは、仏塔の中心となる柱、塔の心柱(しんばしら)

石井の清水(いわいのしみず)弘法の井戸

中西廃寺の南側には、石井の清水(いわいのしみず)と呼ばれる、湧水の井戸があります。井戸枠には、中西廃寺の露盤と、円筒状の刹が使われています。

この井戸は昔、弘法大師が杖で付くと、突然水が湧いてきたと言われ「弘法の井戸」とも呼ばれています。

この土地を治める豪族の繁栄とともに、その豪族の氏寺として、加古川の右岸地域で、唯一繁栄を誇った古代寺院。

今は、江戸時代に建てられた薬師堂がひっそりと佇んでいます。

マップ(中西廃寺、薬師堂)

関連した記事を読む

- 2024/12/01

- 2024/11/30

- 2024/11/29

- 2024/11/28